La progettazione nel CLIL non è sostanzialmente diversa da una progettazione per competenze, volta all’acquisizione di un sapere e saper fare poliedrico, che proceda dal semplice al complesso e che tenga conto dei processi sottesi all’apprendimento. L’apprendimento di una disciplina in lingua straniera com’è richiesto dal CLIL presuppone una metodologia specifica che tenga conto, in ogni fase del suo sviluppo, di tre dimensioni: rispettivamente disciplinare, linguistica (e culturale) e cognitiva.

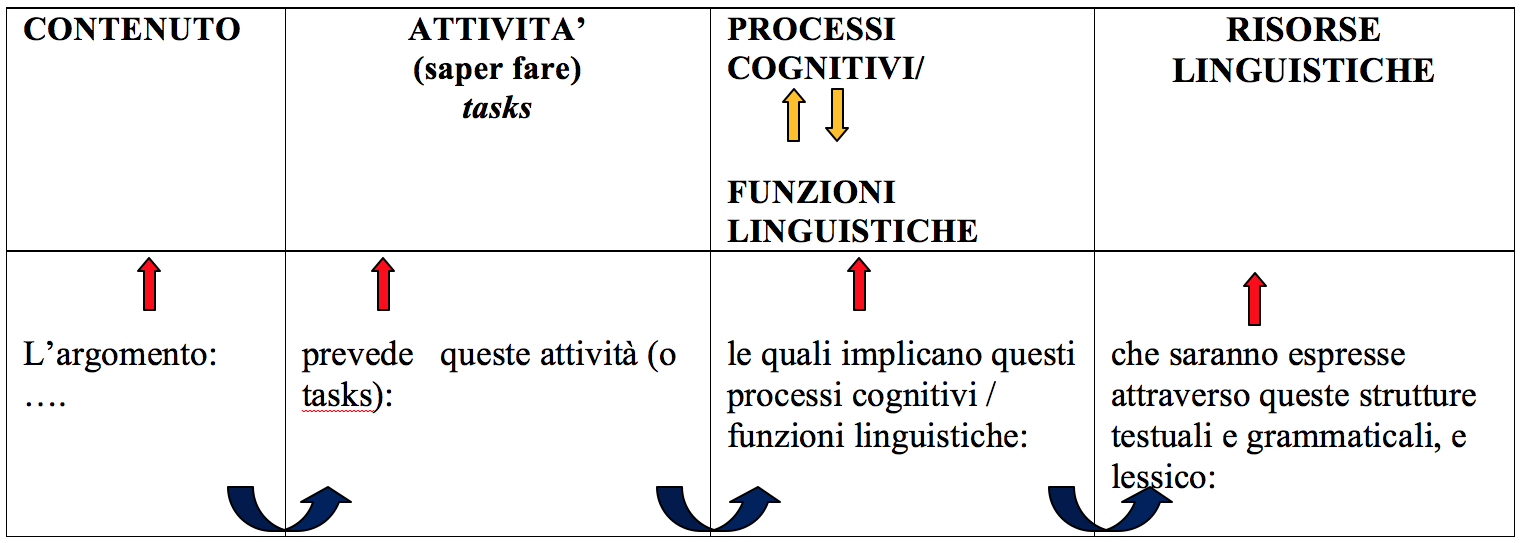

Il punto di partenza della progettazione in ogni sua fase è un contenuto disciplinare, il quale implica lo svolgimento di determinate attività, che avranno essenzialmente la forma di compiti, (tasks). Per svolgere questi task è necessario compiere operazioni cognitive come ricordare, classificare, identificare, analizzare, valutare. Queste si esprimono e si manifestano attraverso la lingua, intesa non come insieme di regole che ne modellano le forme (come, con diverse varianti, solitamente avviene nei corsi di lingua) ma come strumento per produrre significati e risorsa a cui attingere per esprimere e strutturare il pensiero. Lo schema che segue illustra visivamente il processo.

Scegliere il contenuto come punto di partenza di una progettazione CLIL significa in primo luogo indagare sulla natura delle sue componenti – contenuto disciplinare, processi cognitivi, lingua –quindi sulle modalità con cui si integrano nell’apprendimento.

Il sapere disciplinare può assumere aspetti più o meno complessi : dalla conoscenza di singoli elementi – dati, fatti o avvenimenti – inseriti in un contesto o legati all’esperienza concreta, al sistema di relazioni fra questi singoli elementi, alla comprensione dei processi che li collegano e dei principi che vi sono sottesi.

L’acquisizione della conoscenza a questi diversi livelli richiede il coinvolgimento di operazioni cognitive che possono essere di livello cognitivo più basso (lower order thinking skills, LOTs) o più alto (higher order thinking skills, HOTs). Esempi di operazioni cognitive di livello inferiore possono essere: ricordare fatti, riconoscere singoli elementi, identificarli in un testo, dare definizioni, operare classificazioni in base a determinati criteri. A livello superiore troviamo operazioni quali analizzare, fare delle sintesi, esprimere sequenze temporali, relazioni di causa –effetto e così via (Anderson L.W. & Krathwohl 2001).

In un percorso di apprendimento il livello più alto è rappresentato dalla capacità di rielaborare in modo autonomo e creativo il sapere acquisito nelle sue varie forme e di valutare in modo consapevole il percorso seguito.

Così ad esempio su un argomento come la cellula gli studenti possono apprendere informazioni fattuali, come caratteristiche, forme, tipologie; in questo caso dovranno probabilmente acquisire un lessico, individuare le caratteristiche principali, dare definizioni, classificare diverse tipologie e descriverle; elementi questi che, in una scala strutturale della conoscenza, si collocano al primo livello. Ma possono anche studiare la cellula nel suo funzionamento, nel suo rapporto con altre cellule, analizzarne le alterazioni; possono, in esperimenti di laboratorio, analizzare dati, fare ipotesi sugli sviluppi dell’esperimento, trarre conclusioni e infine esprimere valutazioni sui risultati raggiunti e sui processi messi in atto. Sulla base delle conoscenze acquisite nella prima fase dell’apprendimento potranno accedere a livelli superiori di conoscenza, svolgendo attività che richiedono abilità cognitive più complesse.

La lingua infine, come elemento del trittico CLIL, struttura il contenuto disciplinare in ogni sua fase, procede dall’individuazione del lessico specifico all’elaborazione di sequenze che esprimano appunto le relazioni e i processi del sapere disciplinare (Mohan 1986).

Esiste in effetti una stretta analogia fra operazioni cognitive e quelle che vengono definite “funzioni comunicative”: descrivere, classificare, confrontare, esprimere giudizi… (Chamot, O’Malley 1994) Queste includono ovviamente categorie più propriamente linguistiche, come lessico, sintassi, tipologie testuali, che non sono da intendersi però come forme, oggetto di studio in sé, ma, globalmente, come risorse per creare significati. In altre parole è necessario tener presente che nel CLIL è il contenuto disciplinare che trascina la lingua e mai viceversa.

Si viene così a costituire un quadro di riferimento metodologico che ha come punto di partenza i contenuti disciplinari distribuiti in una successione di fasi che procedono dal semplice al complesso, dall’acquisizione di singoli elementi contestualizzati, via via verso forme più complesse e autonome di conoscenza (Barbero 2011). Rispetto a questi contenuti l’insegnante CLIL essenzialmente due domande. La prima: cosa deve sapere e saper fare l’allievo? Quali operazioni cognitive gli sono richieste? La seconda: quali espressioni linguistiche indicheranno che l’apprendimento è avvenuto? Quali risorse espressive lo studente possiede per realizzare adeguatamente il compito?

Se la progettazione avviene sotto forma di tabella come nello schema proposto, la lettura orizzontale metterà in evidenza le modalità di integrazione fra contenuto, processi cognitivi e lingua in ogni fase del percorso. Letto verticalmente indicherà la sua progressione dal semplice al complesso.

Tutto questo costituisce per così dire l’ossatura della progettazione CLIL, la sua struttura portante, altri elementi sono necessari per realizzare un CLIL di qualità: la varietà dell’input, la tipologia delle attività e lo scaffolding a supporto, il livello dell’output. Di questi ci occuperemo nei prossimi interventi.

Teresina Barbero

È docente a contratto presso il Centro Linguistico di Ateneo dell’Università di Torino. Sul tema CLIL ha curato numerose pubblicazioni e ha partecipato a vari progetti nazionali ed europei. Ha fatto parte del gruppo di lavoro MIM che ha curato l’introduzione del CLIL nei licei e negli Istituti Superiori.

Riferimenti bibliografici

Anderson L.W. & Krathwohl (2001), A taxonomy for learning, teaching and assessing: a revision of Bloom’s Taxonomy of educational objectives, Longman, New York

Barbero T. (2011), Integrare strategie linguistiche e cognitive in CLIL, in Bonforte A., Messina G., Rizzo C., “CLIL, dialogo tra discipline”, Bonanno Editore, Roma – Acireale

Chamot A.U. & O’Malley J.M. (1994), The CALLA handbood: Implementing the cognitive academic language learning approach, Addison-Wesley, Reading, MA

Mohan B., (1986), Language and Content, Addison-Wesley, Reading, MA