Un CLIL di qualità si costruisce attraverso una progettazione rigorosa dove ogni fase si appoggia sulla precedente (Meyer 2010) e si costruisce in stretta correlazione fra ciò che precede e ciò che segue.

- Alla base della progettazione di un percorso CLIL vi è la selezione dei contenuti. Gli obiettivi di apprendimento inerenti al contenuto disciplinare sono al centro di ogni lezione CLIL e il punto di partenza di un percorso.

- Il livello successivo è rappresentato dalla scelta dei materiali che costituiranno l’input per l’apprendimento, il quale sarà tanto più efficace quanto più ricco e multimodale.

- Su questa base si costruiscono le attività; queste possono stimolare l’acquisizione di singoli elementi dell’informazione oppure coinvolgere un insieme di conoscenze e di competenze. Un CLIL di qualità tende a sviluppare capacità cognitive di alto livello e l’uso di un linguaggio accademico appropriato.

- Il risultato finale (output) implica la produzione più o meno autonoma e creativa da parte degli studenti e la sua valutazione. (Barbero, Graziano, 2014).

In questo intervento ci occuperemo del secondo di questi step: i materiali, la ricerca e la selezione, l’adattamento e l’uso nella classe.

I materiali appositamente predisposti per il CLIL infatti sono poco numerosi e non sempre adatti al percorso. Si possono utilizzare a questo scopo manuali stranieri della disciplina, oppure materiali autentici, che la rete offre in abbondanza.

In un caso come nell’altro è necessario un attento esame delle loro caratteristiche ed un adattamento al contesto specifico di apprendimento.

- Ricerca e selezione

Un testo da usare in una classe CLIL/EMILE come input all’apprendimento dev’essere considerato da diversi punti di vista.

-

- Il “fuoco” del messaggio

- E’ il contenuto che si intende proporre?

- Risponde agli obiettivi previsti?

- La varietà degli stili testuali della presentazione

- contiene immagini, tabelle, diagrammi, grafici?

- come si presenta il testo: come prosa scritta continua o sotto forma di punti?

- La chiarezza del messaggio

- E’ espresso in modo “accessibile”?

- Focalizza l’attenzione del lettore?

- Le sequenze seguono un ordine concettuale preciso?

- Il layout (uso di immagini, paragrafi, punti, caratteri…) è chiaro?

- Il livello del lessico specifico della disciplina

- E’ nella quantità giusta?

- Quali sono i vocaboli già noti?

- Quali i vocaboli nuovi che s’ intende introdurre?

- Il livello del lessico generico

- Contiene termini complessi,

- Contiene termini non indispensabili?

- Il livello di complessità grammaticale e sintattica

- Le frasi sono più complesse del necessario?

- E’ possibile semplificarle?

- La chiarezza del discorso

- E’ sufficientemente chiaro?

- E necessario fare inferenze e integrazioni?

- L’adattamento

Per alcuni argomenti i materiali possono essere abbondanti, in questo caso per l’insegnante si tratterà di selezionarli secondo le capacità degli allievi, di individuare l’ordine in cui presentarli, senza dover apportare sostanziali modifiche. Diverso è il caso in cui i materiali siano scarsi e complessi, in tal caso dovranno essere modificati secondo determinati criteri.

Il primo criterio da seguire è la forma con cui si presentano i testi da un punto di vista grafico e il loro livello di complessità. Distinguiamo due casi:

- E’ il caso, fortunato, in cui su uno stesso argomento, si trovano varie tipologie di documenti; compito dell’insegnante è allora di scegliere quali e come usarli, utilizzando ad esempio i diagrammi, le immagini e il testo a “pallini” come input per il lavoro in classe e il testo continuo per il lavoro di approfondimento a casa. In questo caso si potrebbe cominciare da testi “visivi”, ampiamente illustrati da foto o immagini, per procedere verso diagrammi e testi a pallini, e finire con testi “continui” da leggere in modo estensivo.

- Nell’altro caso, meno fortunato, ma più comune, l’insegnante trova un numero ridotto di materiali sotto forma di testi “continui”. In tal caso dovrà adattarli, così, ad esempio potrà trasformare un testo scritto in un testo a “pallini”, che presenta il vantaggio di conservare la lingua originale e il lessico specialistico riducendo le ridondanze, quindi semplificando il linguaggio.

Naturalmente l’insegnante può scegliere di riscrivere il testo tenendo presenti alcuni accorgimenti, di seguito sono indicate alcune strategie per rendere un testo più accessibile (Wellington, Osborne 2011: 116).

- Scegliere un titolo accattivante

- Fare un’introduzione per presentare l’argomento

- Creare il contesto

- Coinvolgere il lettore

- Annunciare il contenuto del testo e il suo sviluppo

- Organizzare il testo in sequenze

- Un’idea per volta

- Da ciò che è già noto alle nuove informazioni

- Chiaro ordine concettuale (a partire eventualmente da una mappa concettuale)

- Indicazione di titoli e sottotitoli

- Layout e presentazione

- Uso equilibrato (non eccessivo) di illustrazioni

- Evidenziare parole e idee chiave con sottolineature e grassetti

- Uso di riquadri, clouds…

- La lingua

- Evitare frasi troppo lunghe

- Cercare di mantenere una frase per ogni idea

- Fare attenzione ai termini che non sono ancora stati introdotti (note, commenti…)

- Usare i connettivi appropriati per legare le sequenze fra di loro

- Fare un uso conciso della lingua

- Sommari

- Fare usi di sommari, liste di parole chiave, riquadri riassuntivi

3.2.3. Utilizzazione nella classe

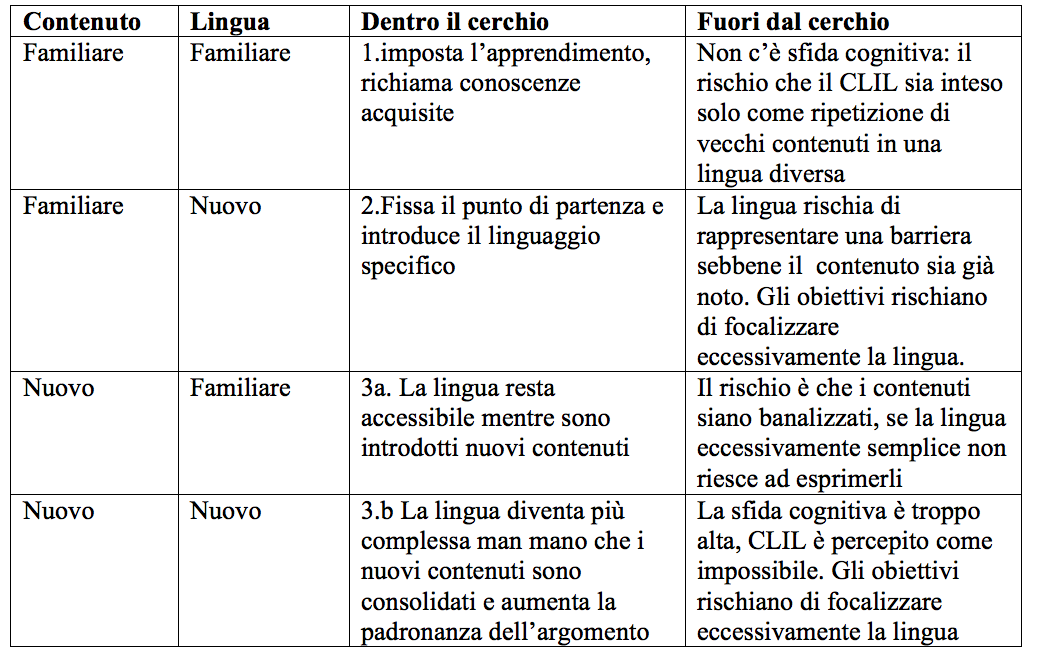

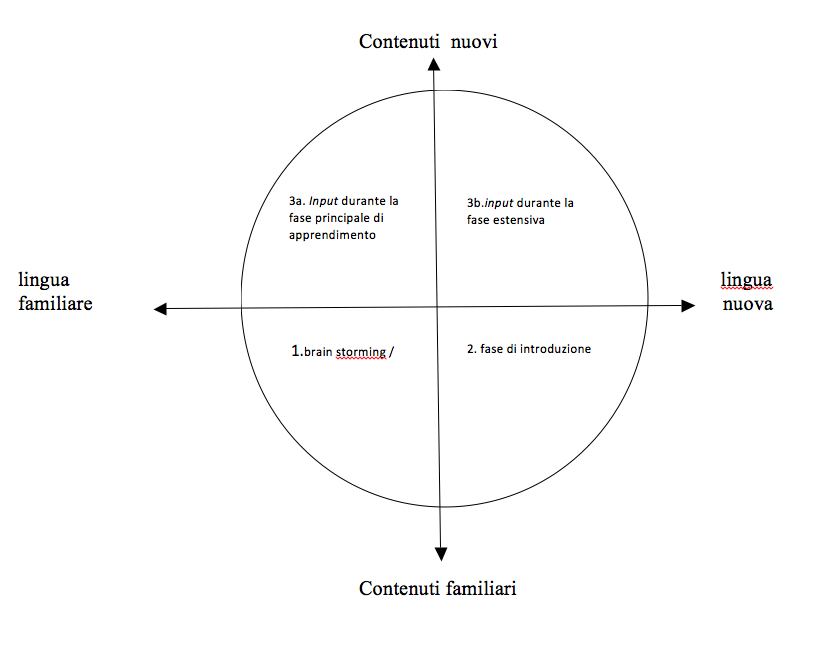

Parallelamente alla scelta e all’adattamento dei materiali l’insegnante CLIL deve decidere in quale quantità introdurre nuovi contenuti e analizzare la lingua utilizzata per vedere quanto questa possa suonare famigliare agli studenti e quanto invece i nuovi contenuti richiedano nuovi elementi linguistici.

Il diagramma (Coyle 2010, 95) indica le varie fasi di un percorso CLIL e lo schema che segue individua e commenta i diversi casi possibili nella ricerca di un equilibrio fra vecchio e nuovo nella scelta dei contenuti e della lingua.

Teresina Barbero

È docente a contratto presso il Centro Linguistico di Ateneo dell’Università di Torino. Sul tema CLIL ha curato numerose pubblicazioni e ha partecipato a vari progetti nazionali ed europei. Ha fatto parte del gruppo di lavoro MIM che ha curato l’introduzione del CLIL nei licei e negli Istituti Superiori.

Riferimenti

Barbero T., Graziano A. (2014), Progettare percorsi CLIL usando le tecnologie, in Langé G., Cinganotto L. (a cura di), E-CLIL, per una didattica innovativa, Loescher, Torino.

Coyle D., Hood P., Marsh D. (2010), CLIL, Content and Language Integrated Learning, Cambridge University Press, Cambridge.

Meyer O. (2010), Introducing the CLIL-Pyramid: Key Strategies and Principles for Quality CLIL Planning and Teaching, in Eisenmann, Maria and Summer, Theresa (eds.), Basic Issues in EFL-Teaching and Learning, Heidelberg.

Wellington J., Osborne J. (2001), Language and Literacy in Science Education, Open University Press, Buckingham.